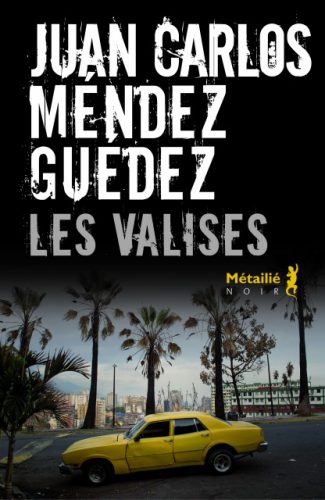

Auteur: Juan Carlos Méndez Guédez

Editeur: Métailié – mars 2018 (368 pages)

Lu en mars 2018

Mon avis: Caracas, au début des années 2010, c’est un fétide relent d’enfer sur terre. Violence et délinquance en tous genres, enlèvements et assassinats en pleine rue, attentats à la bombe, demandes de rançon et tortures à tire-larigot, groupes paramilitaires et trafiquants à chaque trottoir, pénuries d’à peu près tous les biens de première nécessité (y compris l’électricité). Tout cela sous le règne du « comandante » bolivariano-communiste (lire : Hugo Chávez, dont le nom n’est jamais cité), appuyé par le grand frère cubain et ses espions, et dont le système de gouvernement est pourri jusqu’à la moelle par la corruption, et peut-être même infiltré par les mafias russe et chinoise. Viva la revolución !

Mon avis: Caracas, au début des années 2010, c’est un fétide relent d’enfer sur terre. Violence et délinquance en tous genres, enlèvements et assassinats en pleine rue, attentats à la bombe, demandes de rançon et tortures à tire-larigot, groupes paramilitaires et trafiquants à chaque trottoir, pénuries d’à peu près tous les biens de première nécessité (y compris l’électricité). Tout cela sous le règne du « comandante » bolivariano-communiste (lire : Hugo Chávez, dont le nom n’est jamais cité), appuyé par le grand frère cubain et ses espions, et dont le système de gouvernement est pourri jusqu’à la moelle par la corruption, et peut-être même infiltré par les mafias russe et chinoise. Viva la revolución !

Dans cette ambiance délétère, Donizetti, anti-héros par excellence, vivote avec son salaire de modeste fonctionnaire de l’agence de presse gouvernementale. Divorcé, il est obligé de payer une pension alimentaire à son ex, qu’il déteste mais qui a la garde de leur fils. Remarié, il se doit aussi de faire vivre sa femme, qu’il adore, et la petite fille de celle-ci, qu’il adore tout autant, et qui le lui rend bien. Pour arrondir ses fins de mois, et, si possible, pour se faire bien voir de ses supérieurs, il a accepté de convoyer, de temps à autre, de mystérieuses valises aux quatre coins du monde. Que contiennent-elles, à qui sont-elles destinées, qui en est l’expéditeur, autant de questions qu’il vaut mieux ne pas poser, encaisser la prime suffit amplement à Donizetti. Mais un jour, l’une de ces missions échappe de peu au fiasco, et notre brave pigeon voyageur s’en prend plein la figure (au sens propre). Par hasard, le même jour, il retrouve Manuel, un ami d’enfance, homosexuel et fanatique de boxe, qui vient d’être exproprié de son chétif magasin de chaussures par le gouvernement, sans indemnité évidemment. C’en est trop pour nos deux compères un brin foireux, excédés de tant d’injustices et de violence gratuite. Ils élaborent un plan qui les mettra définitivement à l’abri du besoin et du danger, et qui prendra, tant qu’à faire, les corrompus à leurs propres magouilles.

C’est noir et c’est picaresque, c’est cocasse et terriblement violent, cynique et acide. C’est tragi-comique, fluide, palpitant. N’en jetons plus, c’est excellent, ni plus ni moins. Nous avons droit à une peinture réaliste de la vie politique et quotidienne à Caracas au début de la décennie (19 000 morts au Venezuela en 2011, la grande majorité par arme à feu, ça vous donne une idée du niveau de criminalité), un invraisemblable chaos au milieu duquel les gens ordinaires essaient de ne pas se faire tuer. Parmi eux, on nous offre deux personnages attachants, gaffeurs géniaux embarqués dans une intrigue aussi burlesque que dangereuse, mais qui ne perdent pas le nord, et pas non plus le sens de l’amitié et de la famille. Ouf, il reste encore un peu de douceur à glaner entre les tirs croisés…

Mon avis ne vous aura sans doute pas donné envie de faire vos bagages pour Caracas, mais j’espère qu’il vous fera ouvrir « Les Valises »…

En partenariat avec les Editions Métailié.

Présentation par l’éditeur:

La vie est un match de boxe, tendance lucha libre. A Caracas quand on sort le matin on n’est jamais trop sûr de pouvoir rentrer vivant chez soi.

Donizetti, fonctionnaire ordinaire, employé dans une agence de presse gouvernementale, bonhomme et maladroit, est chargé de convoyer des mystérieuses valises à travers le monde. Dans une ville en perpétuelle pénurie, il a désespérément besoin de cet extra pour nourrir ses deux familles, dont un fils taiseux, une ex-femme qui fait des fleurs en porcelaine et son amant qui passe ses journées dans son hamac. Antihéros tendre et obstiné, il effectue ses missions docilement, sans trop (se) poser de questions.

Mais à force de prendre des coups sans trop savoir d’où ils viennent, même quand on n’est pas un caïd, on finit par s’énerver. Avec Manuel, ami d’enfance, ex-animateur de radio, fan de boxe, qui survit en travaillant dans le magasin de chaussures de ses parents, ils vont tenter de prendre une revanche éclatante et définitive sur tous les profiteurs corrompus, les espions cubains et les mafias russes, la seule façon, peut-être, de survivre au marasme.

Oscillant sans cesse entre le roman noir et l’épopée kafkaïenne, Méndez Guédez nous plonge avec ses deux losers magnifiques dans un monde où la réalité est toujours plus délirante que n’importe quelle fiction. C’est drôle, tragique, et terriblement littéraire.

Quelques citations:

– …la fin qui est la seule chose certaine dans tous les commencements.

– Un endroit où, tous les ans, dix-neuf mille personnes se font tuer n’est pas un endroit où l’on cache la mort de quelqu’un. En fait, aujourd’hui au Venezuela, c’est être vivant qui est suspect. Toute personne qui n’a pas été tuée est mal vue. Pourquoi il est encore là? Pourquoi il s’est pas fait assassiner? Etre vivant au Venezuela, c’est une façon d’être coupable.

C’est du saignant que tu nous proposes aujourd’hui ! Mais si les deux héros ont un petit air de « Gaston Lagaffe », la lecture se digère certainement mieux.

pas d’overdose à craindre 😉